ザリガニ釣りの時期はいつが良いのか、どんな場所で多く釣れるのか、愛知で楽しむにはどうすればいいのか――そんな疑問に答えるため、本記事ではエサ選びのコツや禁止期間に関する最新ルール、効果的な釣り方や時間帯、そしてベストシーズンの目安を詳しくまとめます。

特に6月のピークや3月の始め方、秋にまだ釣れるのか、冬場の過ごし方といった季節ごとの工夫、さらに夏休みに向けた気温対策や朝マズメの活用、雨の日や夕方の狙い方、夜釣りの注意点、必要な準備まで幅広く整理しています。

- ベストな時期・時間帯と気温の目安がわかる

- 釣果を伸ばす場所選びと季節別コツがつかめる

- 愛知の実例とローカルルールの確認ポイントがわかる

- 禁止はいつからかなど最新ルールの要点を把握できる

ザリガニ釣りの時期に知っておきたい基本

- ザリガニ釣りができる場所と多くいる場所

- 愛知で人気のザリガニ釣りスポット

- ザリガニ釣りにおすすめのエサと釣り餌最強

- 禁止はいつからか注意してルールを守る

- ザリガニの釣り方とおすすめの時間帯

ザリガニ釣りができる場所と多くいる場所

ザリガニは止水域や緩やかな流れを好む生き物で、特に水深10〜40cmの浅い場所に集まりやすい傾向があります。田んぼ脇の用水路、公園内の池、小川や沼などは典型的な好適環境です。

こうした場所は泥質の底に落ち葉や水草、石が混在しており、ザリガニにとって隠れ家や餌場が豊富に存在します。

日中は物陰に潜んでいることが多いため、護岸のくぼみ、杭や石の下、岸辺の草陰などを重点的に探すと効率的です。透明度が高い水域ではザリガニの姿を視認しやすく、特に子どもを含む初心者にも観察や捕獲の手順を分かりやすく伝えることができます。

一方で、濁りが強い場所や流れが速い水域、コンクリート護岸で隠れ家が少ない場所は活動が少なく、釣果に結びつきにくいとされています。

また、季節ごとにザリガニの活性や好む環境は変化します。以下に目安を示します。

| 季節 | 活性の傾向 | 狙うべき場所の特徴 |

|---|---|---|

| 春 | 上昇傾向(昼が◎) | 浅く日が当たる岸際、草陰 |

| 夏 | 最盛期(朝夕が◎) | 杭・石の陰や日陰の浅場 |

| 秋 | 下降傾向(暖かい日中) | 落ち葉や水草が溜まる所 |

| 冬 | 冬眠で低活性 | 釣行は基本的に非推奨 |

こうした知識を基に、季節に応じた釣り場の選定を行うことで効率的にザリガニを探すことが可能です。

愛知で人気のザリガニ釣りスポット

愛知県は都市部と自然環境が近接しており、公園や用水路を活用したザリガニ釣りが盛んに行われています。

特に名古屋市内の天白公園や大高緑地は、園内の小さな池や水路でザリガニ釣りを体験できる場所として知られています。家族連れが訪れることも多く、安全に配慮された環境が整っています。

ただし、公園によっては「釣り禁止区域」や「リリース禁止」、「針の使用禁止」などの細かい規定が設けられている場合があります。

こうしたルールは外来種の拡散防止や安全管理のために制定されているもので、違反すると罰則が科されることもあります。

例えば、愛知県岩倉市の自然生態園では、糸や竿の長さ、針の使用可否まで明確に規定されており、入園者全員がそのルールを守ることを求められます。

現地を訪れる際は、必ず掲示板や管理者からの案内を確認し、地域ごとのルールに従って行動することが求められます。これは単なるマナーにとどまらず、生態系の保護や公園の利用環境維持に直結する重要な取り組みです。

ザリガニ釣りにおすすめのエサと釣り餌最強

ザリガニは嗅覚に非常に敏感で、強いにおいを放つエサに素早く反応します。そのため、スルメや煮干し、ソフト裂きイカ、魚肉ソーセージ、魚の切り身といった動物性のエサがよく用いられます。

これらは適度な硬さがあるため掴みやすく、しかも水中でにおいが拡散しやすい特性を持っています。

エサを固定する際は、洗濯ばさみやクリップでしっかり挟むと落下や流失を防ぎやすくなります。特に柔らかい食材は数本まとめて結ぶことで耐久性が増し、長時間の釣りでも安定した効果を発揮します。

また、軽すぎるエサは沈みにくいことがあるため、小石やゼムクリップを重りとして付け加えることで水底まで確実に届けられます。

注意すべき点として、時間が経過するとにおいの拡散力が弱まり、ザリガニの寄り付きが悪くなることがあります。そのため、30〜60分を目安に新しいエサへ交換するのが効果的です。

ザリガニは雑食性ですが、研究によれば水生昆虫や小魚の死骸などにも強く反応することが確認されており、においの強い動物性エサが「最強」とされる理由はこうした生態的特性に基づいています(出典:環境省『外来生物法に基づく特定外来生物』

禁止はいつからか注意してルールを守る

アメリカザリガニは、2023年6月1日より「外来生物法」に基づき条件付特定外来生物に指定されています。

これにより、営利目的での販売や譲渡、輸入、さらには野外への放出といった行為が原則として禁止されました。これは、在来生態系や農業被害を防止するための重要な規制です。

ただし、すでに家庭で飼育している個体に関しては継続して飼養することは認められています。

しかし、飼っていたザリガニを野外に逃がすことは違法行為にあたり、違反した場合は罰則の対象となります。そのため、もし飼育が困難になった場合には、自治体の回収窓口や適切な処理方法について相談することが推奨されます。

また、自治体の案内では「捕獲してその場で直ちに離す行為」は規制対象外とされていますが、公園や保全エリアなどでは独自のルールが設けられている場合があり、リリースそのものを禁止しているケースも少なくありません。現場での掲示板や管理者からの指示を必ず確認し、それに従う必要があります。

この法的措置は環境保全を目的とするものであり、単なる釣りや飼育に関する規制ではなく、日本全体の生態系保護に直結しています。詳しい規制内容や最新情報は環境省が公開している資料で確認することができます(出典:環境省「アメリカザリガニおよびアカミミガメの規制について」)。

ザリガニの釣り方とおすすめの時間帯

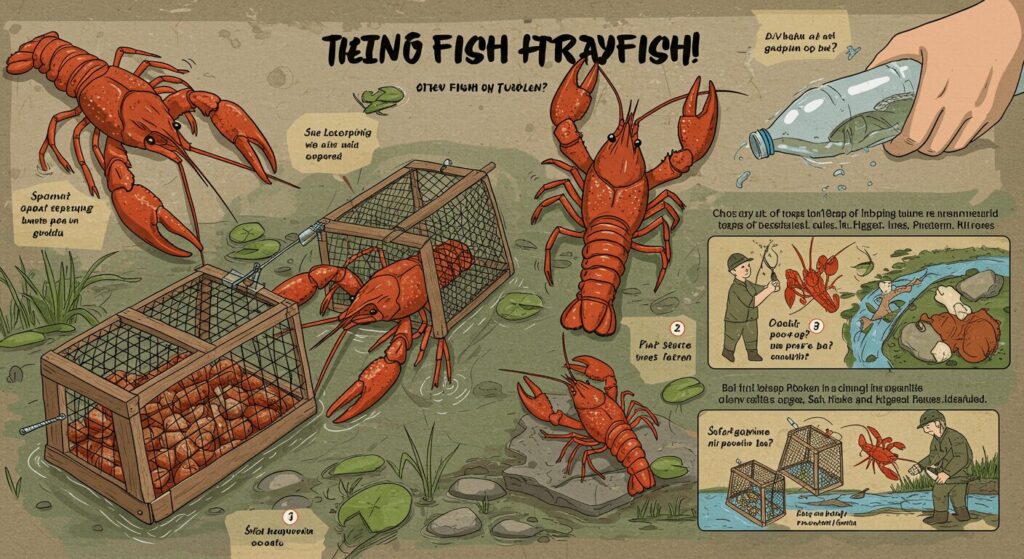

ザリガニ釣りに使用する道具は非常にシンプルで、初心者や子どもでも安全に楽しめます。

木の枝や短い延べ竿にタコ糸を結び、その先にクリップや洗濯ばさみを取り付け、エサを挟むだけで基本的な仕掛けは完成します。

エサは煮干しやスルメなど匂いの強い動物性のものが効果的で、特に淡水環境での誘引力が高いとされています。

釣り方のコツは、エサをザリガニの触角やハサミの近くに静かに差し出すことです。

ザリガニが興味を示し、エサを掴んで口元へ運び始めたタイミングで、慌てずにゆっくりと引き上げます。このとき、水面付近ではハサミの力が弱まりエサを離しやすいため、横で網を用意しておき、水面直下でそっとすくうと成功率が格段に上がります。

活動が盛んになる時間帯は、朝夕の薄明薄暮(トワイライトタイム)です。釣り用語で「マズメ」と呼ばれるこの時間帯は、多くの魚類に加えてザリガニも岸際に寄りやすくなり、活発に行動する傾向があります。特に夏場は日中の強い日差しを避けて水温が下がる朝夕に動きが活発化します。

一方、真夏の昼間は高水温を避けて物陰や深場に潜むことが多く、効率的な釣果を得るのは難しくなります。

環境条件によっても釣果は変動します。雨の後や曇天の日は水温が適度に下がり、昼間でも比較的釣れやすくなる場合があります。

また、都市部の水路や公園の池でも同様の行動パターンが確認されているため、時間帯の工夫と合わせて観察を行うことで効率よく釣果を上げることができます。

このように、単に仕掛けを用意するだけでなく、時間帯・気温・水質といった環境要因を意識することで、ザリガニ釣りは一層奥深い体験になります。

時期ごとのザリガニ釣りの楽しみ方

- ザリガニ釣りはいつから始めて何月が良いか

- ベストシーズンは6月や3月の春の始め方

- 秋にザリガニは釣れるのか詳しく解説

- 冬のザリガニ釣りと季節別のコツ

- 夏休みのザリガニ釣りと気温の関係

- 朝マズメや夜釣れる雨の日や夕方の狙い方

- 準備するものとザリガニ釣りの時期まとめ

ザリガニ釣りはいつから始めて何月が良いか

ザリガニ釣りを計画する際に重要なのは、水温の変化に合わせて活動時期を見極めることです。

アメリカザリガニなどの淡水ザリガニは変温動物であり、体温を自ら調整できないため、水温の上昇とともに活発に動き始めます。日本の気候条件では、地域差はあるものの4月〜9月が釣りやすい期間の目安とされています。

季節ごとに見ると、春先は水温が安定する昼間に活動が盛んになり、夏は高温を避けて朝夕の涼しい時間帯が狙い目です。秋は日中でも水温が下がりすぎない日が適しており、特に落ち葉や倒木周りに潜む個体を狙うのが効果的です。

一方で、晩秋から冬にかけては水温が10℃前後まで下がるため、ザリガニは泥中や巣穴に潜り、活動をほとんど停止してしまいます。この時期は目視できる機会が大幅に減少するため、釣行の成果は期待しにくいでしょう。

ザリガニ釣りは、本格的な装備や長時間の釣行を必要とするものではなく、家族や子どもとの観察・体験活動として楽しむのに適しています。安全面を考慮すると、活動期を中心に短時間で行うのが現実的であり、熱中症や水辺での転倒といったリスクも抑えられます。

なお、外来生物であるアメリカザリガニの取り扱いについては、環境省が公開している指針を確認することが推奨されます(出典:環境省「アメリカザリガニおよびアカミミガメの規制について」)。

月別の狙いどころ(目安)

以下は月ごとの釣果傾向をまとめた目安表です。気候や地域特性により差はありますが、釣り計画の参考として役立てることができます。

| 月 | 活性 | 時間帯の優先度 | ひと言メモ |

|---|---|---|---|

| 3月 | 低〜中 | 暖かい日中 | 場所ムラが大きく、観察中心で試し釣り向き |

| 4–5月 | 中 | 昼 > 夕 | 浅場での反応が徐々に上昇 |

| 6–7月 | 高 | 朝・夕 > 昼 | 匂いの強いエサが特に効果的 |

| 8月 | 高 | 朝・夕 | 暑すぎる日中は回避、日陰・物陰に集まる傾向 |

| 9–10月 | 中 | 暖かい日中 | 落ち葉や障害物周りを丁寧に探るのが有効 |

| 11–2月 | 低 | — | 基本的にオフ期、釣行は非推奨 |

この表から分かるように、盛期の6〜7月や、秋の9〜10月が特に釣りやすい季節です。反対に、11月以降は活動が急激に低下するため、釣果を狙うより観察や環境学習の一環として捉える方が現実的です。

ベストシーズンは6月や3月の春の始め方

ザリガニ釣りのシーズンは、春の立ち上がりと初夏に二つのピークがあります。

春の始まりである3月は、日差しが強くなり水温が上がる昼間に、浅場での観察や試し釣りを行うのが適切です。この段階ではまだ個体の動きが鈍いため、軽い仕掛けを使い、エサを水底に静かに置いて警戒心を与えないように工夫することが重要です。

本格的なベストシーズンは6月に訪れます。気温と水温がバランスよく安定し、朝夕を中心に浅場で安定した反応が得られる時期です。

この時期はザリガニが活発に餌を探すため、スルメや煮干しなど匂いの強い餌を用いると効果的です。

春先は寒暖差が大きいため、前日比で気温が上昇している日や、無風から微風の穏やかな日を選ぶと釣果が伸びやすい傾向があります。また、水が濁りすぎていない環境では、視認性が高く、エサへの反応もスムーズになります。

このように、3月の立ち上がりで活動開始の兆しを見極め、6月に本格的な釣りを楽しむ流れが、効率的かつ安全にザリガニ釣りを満喫するための理想的なアプローチといえるでしょう。

秋にザリガニは釣れるのか詳しく解説

秋のザリガニ釣りは、夏の盛期に比べて難易度がやや上がるものの、条件を見極めれば十分に成果を得られる時期です。

特に9月からお彼岸頃までは水温がまだ高く、浅場でも活発な行動が見られるため、狙い目となります。

気温が下がり始める10月以降は、ザリガニは活動を制限し始めます。日差しによって水温が上がる正午前後の時間帯が好機であり、風が少なく穏やかな日ほど餌の匂いが水中に広がりやすくなります。

エサを投入したら、一定時間静置し、反応がなければ位置を少しずつ変えるなど「サーチ型」の釣り方が有効です。

狙うべき場所としては、落ち葉が溜まっている水中のポケットや、石や杭の陰、水草帯の外側といった障害物周辺が代表的です。これらはザリガニにとって外敵から身を隠すシェルターとなり、また有機物が堆積することで餌場としても機能しています。

また、秋は水温が一日のうちで大きく変化するため、エサの鮮度が釣果を左右しやすくなります。気温が下がる日ほど、エサをこまめに新しくし、匂いを持続させることが釣果につながります。

水温15℃前後まではまだ釣果が期待できますが、それを下回ると反応は急激に鈍化します。

冬のザリガニ釣りと季節別のコツ

冬季になるとザリガニはほぼ冬眠状態に入り、活動量は著しく低下します。水温が10℃以下になると、泥中や石の下などに潜り込み、エサを求める動きも最小限となるため、釣果は期待しにくい季節です。

このため、無理に釣行を行うよりも、春以降の活動に備えて準備を整える時期と捉えることが賢明です。

具体的には、冬は釣り道具の点検や補修、子ども向けの観察会や近隣水辺の安全確認に時間を充てるのが現実的です。また、水質や水辺環境の調査を行うことで、次のシーズンに役立つデータを得ることもできます。

それでも試したい場合は、条件を限定する必要があります。

おすすめは、冬場でも比較的暖かい日の正午前後に、浅場で短時間だけ挑戦する方法です。この場合、匂いの強いエサ(スルメ、煮干し、サキイカなど)を大きめに結び、仕掛けはできるだけ動かさずに静置するのが基本となります。活性が低い時期は、誘いを多用するよりも「待つ」ことが効果的です。

なお、外来種であるアメリカザリガニの取り扱いに関しては、環境保全の観点からも配慮が求められます。環境省は生態系保全のための管理指針を公開しており、捕獲や持ち帰りに関しては必ず最新情報を確認する必要があります。

夏休みのザリガニ釣りと気温の関係

夏休みシーズンは子ども連れの家族にとっても人気の高いザリガニ釣りの時期ですが、盛夏は気温や水温の上昇が釣果と安全性の両方に影響します。

特に真夏の正午から午後にかけては、気温が35℃を超える日もあり、人間だけでなくザリガニも活動が鈍り、水中の酸素量が減少するため捕獲効率が下がります。

そのため、最も活動的になるのは気温が安定している早朝(6〜8時頃)や夕方(16〜18時頃)です。

狙うべき場所は、直射日光を避けられる日陰のエリアや、水温が比較的低い流れ込みの周辺です。岸際の草陰、護岸の杭の裏、流れ込みや落ち込みの近くなどは、水温と酸素が比較的安定しやすいため、ザリガニが集まる傾向があります。

一方で、真夏は熱中症のリスクが高いため、釣行時には帽子の着用、こまめな水分補給、1時間以内の短時間行動を徹底することが求められます。子どもと楽しむ場合には、ライフジャケットの着用、滑りやすい石の上での行動を避けるなどの安全対策が欠かせません。

釣り方の工夫としては、においの強いエサ(例:スルメ、煮干し、魚の切り身)を使うと効果的です。10〜15分反応がなければ場所を変える「ランガンスタイル(小移動を繰り返す方法)」が、夏場の高活性期でも効率良く釣果を上げるポイントです。

なお、熱中症対策に関する基準値や注意喚起は、環境省が発表している「熱中症予防情報サイト」も参考になります(出典:環境省 熱中症予防情報サイト)。

おすすめアイテム

子ども連れの釣行に安心のアイテムです。股下ベルト付きで浮き上がりを防止し、安全バックルも複数設置されているのでずれにくく動きやすさも確保されています。

暑さ対策と安全対策が両立できる逸品です。同伴する家族にも心強い味方になります。

紫外線対策は真夏の釣行に欠かせません。このUVカット帽子は、UPF50+の高い遮光性能を備えつつ、軽量で折りたたみができるため携帯に便利です。

内側には吸汗速乾素材を使用し、汗による不快感を軽減。子どもの頭にフィットするサイズ設計で、釣りをしながらも快適さと安全性を確保できます。

朝マズメや夜釣れる雨の日や夕方の狙い方

ザリガニは夜行性に近い性質を持ち、日中は石や水草の陰に潜んで動きが鈍くなりますが、光量が落ちる朝マズメや夕マズメの時間帯には浅場へ出てきてエサを探す個体が増えます。

特に朝マズメ(夜明け前後1時間)と夕マズメ(日没前後1時間)は「薄明薄暮」と呼ばれ、活性が最も高まる時間帯として釣りの定番となっています。

この時間帯は水温も安定し、強い日差しによるストレスが減るため、ザリガニは匂いに敏感に反応します。日中は全く動かなかった場所でも、早朝や夕方にはエサに寄ってくることが増えるため、効率的に釣果を上げたい場合にはこの時間帯を狙うのが適しています。

さらに、小雨や曇天といった天候は日中の光量を下げるため、通常は物陰に潜んでいる個体が岸寄りに出やすくなります。水面がやや濁ることもあり、警戒心が弱まるため釣りやすい環境が整います。

ただし、雨天時は増水や滑りやすい足場といったリスクがあるため、足元の安全確認を徹底する必要があります。

夜釣りは活性が最も高い時間帯ではありますが、視界が悪く安全管理が難しいため、特に子ども連れの家族で楽しむ場合は夕方までに切り上げるのが現実的です。

懐中電灯やヘッドライトを使う場合でも、足場の確認や水辺の事故防止を最優先に行いましょう。

おすすめアイテム

薄暗い早朝や夕方、小雨の日には視界が悪化し、安全確保が重要になります。この防水LED懐中電灯は軽量で持ち歩きやすく、防滴設計により多少の雨でも安心して使えます。

点灯モードも複数あり、照射距離が長いタイプを選べば足元や水辺の障害物の確認に役立ち、安全に釣りを続けることができます。

準備するものとザリガニ釣りの時期まとめ

- ザリガニ釣りの時期は春から秋が中心で活動期が長い

- 4〜9月が目安で6月は朝夕に浅場で反応が安定する

- 3月は暖かい日中の浅場観察から短時間で始める

- 秋は日中の暖かい時間帯に落ち葉周りを丁寧に探る

- 冬は冬眠で低活性のため釣行より準備や観察が適切

- ザリガニ釣りできる場所は浅く流れの緩い泥底が有利

- いっぱいいる場所は草陰や杭の裏などの物陰やポケット

- 愛知の公園例はあるが必ず現地ルールの掲示を確認する

- エサはアタリメや煮干しなどにおいが強く掴みやすい

- 釣り餌最強は固定力とにおいの両立で状況により変わる

- 釣り方は静置して口に運ぶまで待ち水面下で網ですくう

- 時間帯は朝マズメと夕方中心に暑熱を避けて効率化する

- 雨の日や曇天は日中でも岸寄りで動き反応が出やすい

- 禁止はいつからかは2023年6月1日からの法規制に留意

- 準備するものは基本仕掛けと安全装備と持ち帰り用一式

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

ほかにもおすすめの記事を紹介しているので、ぜひあわせてチェックしてみてくださいね!

👇👇👇