キャンプを楽しむ上で、風速の影響は見逃せません。風速3m~10mの範囲ではキャンプが可能ですが、風が強いとテントの設営が難しくなり、焚き火の火の粉が飛びやすくなります。

特に風速7mや8mを超えるとタープが煽られやすくなり、安全確保が重要になります。

キャンプの中止を判断するには、風速基準の目安を理解することが大切です。

風速4m程度でも焚き火の管理には注意が必要で、風速10mを超える場合はキャンプを見送るのが賢明でしょう。強風が予想される場合、テントやタープの設営方法を工夫し、適切な装備を選ぶことが対策のポイントになります。

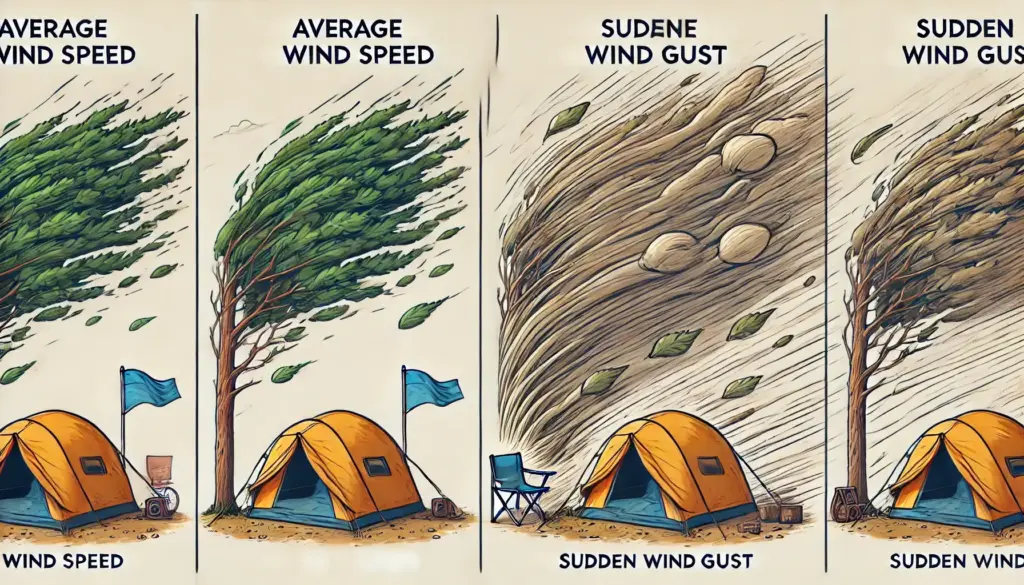

また、瞬間風速と平均風速の違いを知り、風速アプリを活用することで、より正確な状況判断が可能です。台風などの天候の影響も考慮し、安全なタイミングを見極めることが重要です。

本記事では、キャンプの中止判断や風対策について詳しく解説しますね。

- キャンプ中止を判断する風速の基準や目安を理解できる

- 風速3m~10mの影響とテントやタープの耐風性を知ることができる

- 瞬間風速と平均風速の違い、風速アプリの活用方法を学べる

- 強風時の安全対策や装備の選び方を把握できる

キャンプの風速基準と中止の目安を解説

- 風速3m~10mでのキャンプは可能か?基準を知ろう

- 風速4mでは焚き火は危険?安全に楽しむポイント

- 風速7m・8mになるとテント設営は可能か?

- タープは風速何メートルまで耐えられる?

- 風が強い時のキャンプリスクと安全対策

- 台風や悪天候の影響でキャンプはどうなる?

- キャンプ中止の判断に役立つ風速アプリとは?

風速3m~10mでのキャンプは可能か?基準を知ろう

キャンプを行う際、風速は安全性や快適性に大きく影響します。風速3m程度であれば、特に支障なくキャンプを楽しめる範囲です。軽く木々が揺れる程度の風速であり、テントの設営や焚き火も問題なく行えます。

しかし、風速5mを超えると少しずつ影響が出てきます。焚き火の火の粉が舞いやすくなり、テントのフレームが揺れ始めるため、しっかりと固定する必要があります。

さらに、風速7mを超えるとタープやテントが煽られやすくなり、ポールが折れたり、ペグが抜けたりするリスクが高まります。特に、大型のドーム型テントやポップアップテントは風の影響を受けやすいため、強風時の使用には注意が必要です。

風速10m以上になると、キャンプの継続は非常に危険になります。このレベルの風速では、木の枝が折れて飛んできたり、道具が飛ばされる危険があるため、キャンプの中止を検討すべきでしょう。

また、キャンプ場によっては風速10mを基準に閉鎖するケースもあるため、事前に施設の対応を確認しておくことが重要です。

キャンプを安全に楽しむためには、風速ごとの影響を理解し、適切な判断をすることが大切です。天候アプリやキャンプ場の公式情報をチェックし、事前に風速を確認する習慣をつけましょう。

また、強風時にはペグの増設やガイロープの補強など、適切な対策を取ることで、安全にキャンプを行うことが可能になります。

風速4mでは焚き火は危険?安全に楽しむポイント

風速4mの環境では焚き火をすること自体は可能ですが、注意が必要な状況といえます。

この程度の風速では、木々の枝が揺れ始めるほか、焚き火の火の粉が舞いやすくなるため、火災のリスクが高まります。特に乾燥した季節では、少しの火の粉が周囲の草木やテントに燃え移る可能性があるため、慎重に管理することが重要です。

安全に焚き火を楽しむためのポイントとして、まず焚き火の設置場所に注意しましょう。

風の向きを確認し、風上に燃えやすいものがないかを確認した上で、できるだけ風の影響を受けにくい場所に設置することが大切です。風が強くなりそうな場合は、風防を活用して火の粉の飛散を防ぐのも効果的です。

次に、焚き火台の選び方も重要です。風速4m程度の状況では、地面に直接火を起こすよりも、風防付きの焚き火台を使うことで火の安定性が増します。

また、焚き火シートを敷いておくことで、火の粉が地面に落ちるのを防ぎ、火災のリスクを減らすことができます。

さらに、消火対策を万全にすることも欠かせません。

焚き火のそばには必ず水や砂を用意し、火の勢いが強くなりすぎた場合にはすぐに消火できるようにしておきましょう。風速がさらに上がる可能性がある場合は、焚き火を中止し、安全を最優先に考えることが大切です。

風速7m・8mになるとテント設営は可能か?

風速7m・8mの環境下では、テントの設営が非常に困難になります。

風速5mを超えたあたりからテントが煽られ始め、風速7mではフレームが大きく揺れ、設営中に倒れるリスクが高まります。風速8mともなると、ペグが抜けたり、テントが飛ばされる危険性があるため、基本的には設営を避けるべき風速です。

どうしても設営する場合は、まず地形を活かすことが重要です。

林の中や岩陰など、風の影響を軽減できる場所を選ぶことで、風圧を抑えることができます。また、風上に向かって入り口を設置しないようにし、風が抜ける向きを考慮したレイアウトを工夫しましょう。

次に、テントの固定方法を強化することが必要です。

通常のペグでは風に耐えられない可能性があるため、30cm以上の長めのペグや、鍛造ペグを使用するのが効果的です。さらに、ガイロープを多めに張ることで、テントが飛ばされるリスクを低減できます。

それでも風速8m以上になると、テントを設営しても安全に過ごすのが難しくなります。強風が続く場合や、さらに風速が上がる可能性がある場合は、設営を諦めて撤収を決断することも大切です。

安全を最優先に考え、無理な設営は避けるようにしましょう。

タープは風速何メートルまで耐えられる?

タープの耐風性能は、種類や設営方法によって異なりますが、一般的には風速5m程度までが安全に使用できる範囲とされています。風速3m程度なら快適に使用できますが、風速5mを超えるとタープが煽られやすくなり、安定性が低下します。

風速7mを超えると、タープのポールやロープに強い負荷がかかり、設営状態によってはポールが折れたり、タープ自体が吹き飛ばされる可能性があります。このため、強風時のタープ設営には工夫が必要です。

まず、タープを張る際は低めに設営することで風の影響を軽減できます。

また、ガイロープの数を増やし、しっかりと固定することで耐風性を向上させることができます。風速7m以上の強風が予想される場合は、ポールを追加して補強するか、タープの使用自体を見直した方が良いでしょう。

また、タープの種類によっても耐風性能が異なります。

例えば、ヘキサタープやウイングタープは風の抜けが良く、比較的強風に耐えやすい構造をしています。一方で、スクエアタープは風を受ける面積が大きいため、強風時には向いていません。

風速10mを超えると、タープを使用するのは極めて危険です。ポールが折れたり、タープが飛ばされるリスクが高まり、事故につながる可能性があります。

このような状況では、タープを撤収し、安全な場所へ避難することが最善の判断となるでしょう。

風が強い時のキャンプリスクと安全対策

風が強い状況でのキャンプは、さまざまなリスクを伴います。まず、大きな危険となるのがテントやタープの倒壊です。

風速5mを超えるとテントが揺れ始め、風速7m以上になるとポールが曲がったり、ペグが抜けたりする可能性が高くなります。

さらに、風速10m以上ではテントが飛ばされることもあり、事故につながることがあるため、設営の際には十分な対策が必要です。

もう一つのリスクは焚き火の火の粉の飛散です。風が強いと、火の粉が遠くまで飛びやすくなり、テントやタープ、周囲の草木に燃え移る危険性が高まります。

特に乾燥した季節は、小さな火の粉でも火災につながることがあるため、強風時の焚き火は控えるか、風防を使って火の管理を徹底することが重要です。

こうしたリスクを減らすためには、適切な安全対策を講じることが大切です。

例えば、テントやタープを設営する際は、風の影響を受けにくい地形を選ぶことが有効です。林の中や岩陰、風下側の斜面などを利用すると、風を和らげることができます。

また、ペグを長めのものに変更し、ガイロープをしっかり張ることで、テントの耐風性を向上させることができます。

さらに、天候の変化を事前に確認することも大切です。強風が予想される場合は、キャンプを中止する判断も必要です。特に、突風や瞬間的な強風が発生しやすい地域では、安全を最優先に考えるようにしましょう。

風速が上がってきたと感じたら、早めに撤収を決断し、危険を回避することが重要です。

台風や悪天候の影響でキャンプはどうなる?

台風や悪天候の影響は、キャンプの安全性に大きな影響を及ぼします。台風の接近時は、キャンプの実施を中止するのが基本的な判断です。

台風による強風は風速20mを超えることもあり、テントやタープの破損はもちろん、木の枝や飛来物による事故のリスクも高まります。

また、大雨が伴うと地面がぬかるみ、テントの設営や移動が困難になることもあるため、台風の影響が予想される場合はキャンプを延期するのが賢明です。

一方で、小雨程度の悪天候であれば、工夫次第でキャンプを楽しむことも可能です。耐水性の高いテントやタープを使用し、地面に防水シートを敷くことで雨の影響を最小限に抑えられます。

ただし、雨が続くと気温が下がり、体が冷えやすくなるため、防寒対策も忘れずに行う必要があります。また、雨の日は焚き火がしにくくなるため、ストーブやバーナーを準備しておくと、調理のしやすさが向上します。

天候が急変することも考慮し、事前に天気予報や気象警報を確認することが重要です。

特に、キャンプ場が山間部や川沿いにある場合は、台風や豪雨による土砂崩れや増水のリスクがあるため、より慎重な判断が求められます。

また、雨が降り続くと、撤収時にテントが濡れたまま収納することになるため、帰宅後にしっかり乾燥させることも忘れずに行いましょう。

キャンプ中止の判断に役立つ風速アプリとは?

キャンプを安全に楽しむためには、風速を正確に把握し、適切に判断することが重要です。近年では、風速をリアルタイムで確認できるアプリが多数提供されており、キャンプの可否を決める際に役立ちます。

まず、代表的な風速アプリの一つが「Windy」です。

このアプリは、風の流れや強さを視覚的に確認でき、数時間後の風速予測も可能なため、事前に強風の影響を把握できます。

また、「WindAlert」も風速に特化したアプリで、特定の地域の風速を細かくチェックできるため、キャンプ地の風の状況をピンポイントで確認するのに適しています。

次に、日本国内の天気予報に特化したアプリとして「Yahoo!天気」や「ウェザーニュース」も便利です。

これらのアプリでは、風速だけでなく降水量や気温の変化も確認できるため、総合的な天候判断に役立ちます。特に「ウェザーニュース」は、ユーザーが投稿する現地の天候情報も反映されるため、リアルタイムの風の状況をより正確に知ることができます。

また、キャンプ場ごとの風速情報を提供するサービスとして、「GPV気象予報」も有効です。これは、地域ごとの細かな気象データを元に風速を予測するもので、キャンプの計画を立てる際に重宝します。

これらのアプリを活用することで、事前に風速をチェックし、安全なキャンプを計画することができます。

特に、風速5mを超える予報が出ている場合は注意し、7m以上になる場合はキャンプを中止することを検討するのが賢明です。

状況によっては、キャンプ場の運営側が風速を基準に閉鎖を判断することもあるため、公式情報の確認も忘れずに行いましょう。

キャンプ中止のタイミングと対策を知ろう

- 風速基準と中止判断の目安を詳しく解説

- 瞬間風速と平均風速の違いとキャンプへの影響

- 風が強い時のキャンプ対策と適切な対処法

- キャンプで高風速に備えるための装備と道具の選び方

- 風速に関する誤解と正しい知識を持とう

- キャンプの安全なタイミングを見極めるポイント

- 強風時のキャンプを中止するか決めるポイント

風速基準と中止判断の目安を詳しく解説

キャンプの安全を確保するためには、風速の基準を正しく理解し、適切な中止判断を行うことが重要です。一般的に、キャンプに影響を与える風速の目安は以下の通りです。

- 風速3m~5m:快適なキャンプが可能。ただし、風向きによっては焚き火の火の粉が飛びやすくなるため、注意が必要。

- 風速5m~7m:テントやタープが揺れ始める。ペグの固定をしっかり行い、強風対策を強化することが推奨される。

- 風速7m~10m:テントのポールが曲がったり、ペグが抜けたりする可能性がある。キャンプの中止を検討するべきレベル。

- 風速10m以上:テントが倒壊する危険性が非常に高く、安全なキャンプは困難。中止の判断が推奨される。

特に注意すべきなのが、瞬間的に発生する強風(突風)です。

風速の予報が7m以下であっても、突風が発生すると一気にテントやタープが煽られるため、風が強まる予報が出ている場合は慎重な判断が求められます。

また、キャンプ場の地形によっても風の影響は異なります。海辺や高原では風が強まりやすく、山間部では風の通り道によって急に強風が吹くことがあります。

現地の天気予報や風速アプリを活用し、風速が7mを超える場合は中止を視野に入れることが、安全なキャンプを楽しむためのポイントです。

瞬間風速と平均風速の違いとキャンプへの影響

キャンプで風速を判断する際には、瞬間風速と平均風速の違いを理解することが重要です。天気予報などで表示される「風速」は通常、平均風速を指します。

一方で、「瞬間風速」は突発的に吹く強い風のことを指し、これがキャンプに与える影響は非常に大きくなります。

平均風速は、10分間の風速を測定し、その平均値を算出したものです。例えば、予報で「風速5m」と表示されている場合、それは10分間の平均的な風の強さを表しています。

一方で、瞬間風速は、最も強い風が吹いた瞬間の風速を示し、平均風速の1.5倍から2倍程度になることが一般的です。例えば、平均風速が5mであれば、瞬間風速は8m〜10m程度に達することがあります。

キャンプで特に注意すべきなのは、この瞬間風速による突風の影響です。

テントやタープは、安定した風にはある程度耐えられる設計になっていますが、突発的な強風には弱く、一気に吹き飛ばされたり破損したりすることがあります。

特に、風速7mを超える状況では瞬間風速が10mを超える可能性があるため、テントやタープの設営を慎重に行う必要があります。

このため、キャンプをする際には単に平均風速を見るだけでなく、瞬間風速の予測も確認することが重要です。風速アプリや気象データを活用し、突風の可能性が高い場合は無理にキャンプを決行せず、安全を優先する判断が求められます。

風が強い時のキャンプ対策と適切な対処法

風が強い環境でキャンプを行う場合は、事前の対策と適切な対応を徹底することが安全確保のポイントになります。まず、キャンプ地を選ぶ際には、風の影響を最小限に抑えられる場所を選ぶことが基本です。

例えば、風が吹き抜ける開けた場所ではなく、林の中や地形的に風が遮られるエリアを選ぶと、テントやタープへの影響を減らすことができます。

次に、テントやタープを設営する際のポイントとして、耐風性の高い道具を使用し、しっかり固定することが重要です。具体的には、以下の対策が有効です。

- ペグは長めのものを使用し、しっかり地面に打ち込む(30cm以上のスチールペグが推奨)

- ガイロープを適切に張り、風の方向に対して角度をつける(風を受け流しやすくする)

- タープは風の影響を受けにくいロープワークを活用する(低く張る、片側を地面に近づけるなど)

また、強風が予想される場合は早めの撤収を検討することも重要です。風速が7mを超えるような状況では、テントの破損や事故のリスクが高まるため、安全のためにキャンプを切り上げる判断も視野に入れましょう。

さらに、夜間に風が強くなることもあるため、就寝前にテントやタープの固定を再確認することも忘れずに行いましょう。特に、風速が変わりやすい場所では、こまめにチェックを行うことが安全対策の一つになります。

キャンプで高風速に備えるための装備と道具の選び方

強風の中でも安全にキャンプを楽しむためには、耐風性の高い装備や適切な道具を選ぶことが重要です。特に、テントやタープは風の影響を最も受けやすいため、慎重に選ぶ必要があります。

まず、テントを選ぶ際には「耐風性の高いモデル」を選ぶことが基本です。風に強いテントの特徴としては、以下のポイントが挙げられます。

- ポールがしっかりした強度のあるもの(アルミ合金製やジュラルミン素材が推奨)

- ドーム型やロッジ型よりも、低重心の形状(ワンポールテントやトンネル型テント)

- 風を受け流しやすい構造になっているもの

また、タープを選ぶ際には、耐風性に優れたものを選び、風に強い張り方を工夫することが重要です。具体的には、ウイングタープやヘキサタープのように低く張れるタイプを選ぶと、強風時にも安定しやすくなります。

さらに、ペグやロープなどの固定アイテムも強風に対応できるものを選ぶことが重要です。例えば、以下のような装備を用意しておくと、風が強い状況でも安心して設営できます。

- 30cm以上のスチールペグや鍛造ペグ(軽量なアルミペグは抜けやすい)

- 耐久性の高いガイロープ(太めのロープや反射素材入りのもの)

- 風防やウインドスクリーン(調理時の風よけとして活用)

強風の中でのキャンプはリスクが伴いますが、適切な装備を用意し、慎重に準備を進めることで、安全性を確保することが可能です。事前に風速予測を確認し、無理のない範囲でキャンプを楽しむことが大切です。

風速に関する誤解と正しい知識を持とう

キャンプの風速については、多くの誤解があり、それが安全な判断を妨げる原因になっています。

例えば、風速3m程度であれば問題ないと考える人も多いですが、実際には地形や障害物によって風の強さが変化し、体感風速が異なることがあります。特に開けた場所では風が強く感じられ、焚き火の火の粉が飛びやすくなるため、注意が必要です。

また、風速10m未満であればキャンプができると考えるのも誤解の一つです。

確かに、一般的なテントは風速10m程度まで耐えられる設計になっていますが、突風が発生する可能性を考慮しなければなりません。

特に、山間部や海沿いでは風の強弱が激しく、瞬間風速が15mを超えるケースもあります。こうした環境では、設営していたテントが突風で飛ばされることもあり、十分な注意が必要です。

さらに、「テントの中にいれば安全」という考え方も誤解を生む要因となります。

強風時にはペグが抜けたり、ポールが折れたりする可能性があり、テントごと飛ばされる危険性もあります。安全にキャンプを楽しむためには、キャンプ場の環境や天候の変化に注意し、風速データを正しく読み取ることが大切です。

キャンプの安全なタイミングを見極めるポイント

キャンプを安全に楽しむためには、適切なタイミングを見極めることが重要です。

そのためには、事前の準備と状況の把握が欠かせません。まず、キャンプに出かける前には必ず天気予報を確認し、風速の推移を把握することが必要です。

特に、時間帯ごとの風速予測をチェックし、風が強まる時間帯には設営や撤収を避けるように計画を立てるのが望ましいでしょう。

また、風速は一日の中で変化するため、時間帯による風の強さも考慮する必要があります。

一般的に、風は昼から夕方にかけて強まりやすいため、キャンプの設営は風の弱い朝方が適しています。風が強まる前にテントをしっかり固定し、安全な状態を確保することが重要です。

キャンプ場の地形によっても風の影響は異なります。海辺や高原では風が強くなりやすく、山間部でも谷沿いのサイトでは風が通りやすい傾向があります。

一方で、林間サイトのように木々が周囲にある場所では風を遮る効果があるため、比較的安全に過ごすことができます。キャンプ場を選ぶ際には、風の影響を考慮した立地を選ぶことも大切です。

さらに、リアルタイムで風速を確認できるアプリを活用するのも有効な手段です。

予報では風速がそれほど強くなくても、実際の風速が大きく異なることがあるため、こまめに状況を確認する習慣をつけると安心です。

安全を確保するためには、無理にキャンプを続けず、風の状況を見ながら適切な判断をすることが大切です。

強風時のキャンプを中止するか決めるポイント

キャンプ中に風が強くなってきた場合、どのタイミングで中止するかを判断することが重要です。

一般的に、風速7mを超えるとテントやタープへの影響が顕著になり、ペグが抜けたり、ポールが曲がったりするリスクが高まります。この段階で、キャンプを継続するかどうか慎重に考える必要があります。

また、瞬間風速の変化にも注意を払わなければなりません。

風速5m程度であっても、突風によって瞬間風速が10mを超えることがあり、その場合はテントが大きく揺れたり、飛ばされたりする可能性があります。

特に開けた場所では突風が発生しやすく、安全を確保するためにはこまめに風の状況を確認することが大切です。

周囲の状況を観察することも、風の影響を判断する上で重要なポイントです。

例えば、木々の揺れ方や砂埃の舞い上がり方を確認し、風が急激に強まっている兆候がないかを見極めることが求められます。

特に、大きな木が激しく揺れていたり、キャンプ用品が飛ばされたりしている場合は、風速が危険なレベルに達している可能性が高いため、早めに撤収を考えるべきです。

キャンプ場によっては、風速が一定の基準を超えた場合に利用制限を設けていることもあります。管理者が「これ以上は危険」と判断した場合は、その指示に従うことが最善の選択となります。

また、夜間に風が強まる予報が出ている場合は、暗くなってからの撤収が困難になるため、風が穏やかなうちに早めに判断することが大切です。

安全なキャンプを続けるためには、「まだ大丈夫」と油断せず、少しでも不安を感じたら早めに中止する決断をすることが重要です。

自然相手のアクティビティでは、最悪の事態を想定しながら行動することが、事故を防ぐ最大のポイントとなります。

キャンプの風速基準と中止の判断を知ろう

- 風速3m以下はキャンプに適しており、快適に過ごせる

- 風速5mを超えるとテントやタープが揺れ始めるため補強が必要

- 風速7m以上では設営が困難になり、中止を検討するべきレベル

- 風速10m以上になると、テントが倒壊する危険性が高まる

- 瞬間風速は平均風速の1.5~2倍になることがあり注意が必要

- 風速4m程度でも焚き火の火の粉が飛びやすく、火災リスクが高まる

- タープの耐風性能は種類によるが、風速5m以上では煽られやすい

- 風を避けるためには地形を活かし、風下や木々のある場所を選ぶ

- ペグは30cm以上のスチール製や鍛造ペグを使用すると安定しやすい

- 強風時にはガイロープを増やし、タープやテントの固定を強化する

- 風速アプリを活用し、事前に風の変化を確認しておくことが重要

- 台風が接近している場合は、キャンプを中止するのが賢明な判断

- 突風が発生しやすい環境では、風速が低くても注意を怠らない

- 夜間に風が強まることがあるため、就寝前に固定を再確認する

- 風速7m以上の予報が出ている場合は、安全のため中止を検討する