ワカサギ釣りで餌を虫以外にしたいと考えている人が気になるのは、市販のチーズやウインナー、ワームといった代用餌は本当に使えるのか、どれが最強なのか、そしてウジ虫に抵抗がある場合どう工夫すればよいのか、という点ではないでしょうか。

この記事では、寄せ餌の自作方法やワカサギが餌を食べる習性、餌なしで狙う工夫、さらに餌箱の準備についても詳しくまとめています。

女性や子供でも扱いやすい人工餌や手作りの変わり種まで、客観的な情報を整理してわかりやすく解説します。

- 虫以外の代用餌や人工餌の種類と特性を理解

- 餌なしや寄せ餌の使いどころと手順を把握

- 安全面や道具準備、保存・交換の基本を押さえる

- 状況別の選び方と釣れる順の目安を整理

ワカサギ釣りで餌に虫以外を使う方法

- 市販のチーズやウインナーとワーム活用

- 虫を使わない人工の食べ物代用餌

- 虫が苦手な女性や子供におすすめ

- ワカサギを寄せる寄せ餌の自作アイデア

- ワカサギがエサを食べる習性とは

市販のチーズやウインナーとワーム活用

コンビニやスーパーで手に入る食材と、釣具店で買えるワームをどう使い分けるかを整理します。両者には「匂いの拡散」「形状保持」「針持ち」「交換頻度」の4点で違いがあります。

食材系のポイント

チーズはプロセスチーズや粉チーズが扱いやすく、ウインナーは皮を薄く剥いでから幅1〜2mm×長さ5〜8mmのスティック状にカットすると、ワカサギの口径(成魚でおよそ直径4〜6mm)に合いやすくなります。

水中では油脂とアミノ酸由来の匂いがゆっくり広がり、短時間の寄せ効果が期待できます。付け方は「チョン掛け」(針先を1〜2mm露出)を基本とし、外れやすい場合は“縫い刺し”(針先を2回通して小さな返しを作る)で保持力を高めます。

ワーム系の特徴

ワカサギ用ワームは水中での柔らかさと復元性、微弱な匂い(甲殻類やガーリック系エキスなど)を持ち、針持ちが良く手返しが速いのが利点です。

S〜SSサイズ(長さ5〜12mm、径1.5〜2.5mm)が基準で、カラーは赤・白・クリア系を基軸に、濁りや光量に合わせてローテーションします。禁止・制限がある釣り場もあるため、遊漁規則の確認は必須です。

- 食材系は入手性と匂いで強み、ただし外れやすい

- ワームは針持ちと手返しに優れるが規則確認が必須

具体サイズとフック選び

フックは狐型または袖型の1.0〜2.0号が主流。

食材系は潰れるため細軸すぎると裂けやすく、やや張りのある針が扱いやすいです。ワームは細軸でも保持しやすく、号数を半段落として喰い込みを上げる設計も可能です。

小さなテーブルで比較

| 項目 | チーズ/ウインナー | ワーム |

|---|---|---|

| 入手性 | ◎(市販) | ○(釣具店/EC) |

| 持ちの良さ | △(外れやすい) | ◎(針持ちが強い) |

| 匂いの強さ | ○(食材特有の匂い) | △(控えめ、種類による) |

| 規則の制限 | 少ない | 一部の釣り場で制限あり |

虫を使わない人工の食べ物代用餌

人工餌は「虫を触りたくない」「保存性を重視したい」という人に強く支持されています。

釣具メーカー各社からはワカサギ専用の人工餌が販売されており、色やサイズ、匂いのバリエーションも豊富です。清潔で扱いやすく、特に初心者や子供連れの釣行で役立つ選択肢です。

代表的な人工餌

代表的な商品には、蛍光カラーを配したソフトマテリアル製の「ハイパー紅雪」や、練り状の素材で長時間持つ「寄せっコ」などがあります。

これらは自然環境で使うことを前提に設計され、匂いや形状がワカサギの食性に合わせて工夫されています。(参照:全国漁業協同組合連合会公式サイト)

人工餌の利点

人工餌は腐敗しにくいため冷蔵庫や常温で長期保存でき、使いたいときにすぐ用意できる点が魅力です。

水温や光量に応じてカラーを選べるのも大きな強みで、例えば晴天時のクリアカラー、濁り水中での赤系カラーなど、状況別に調整可能です。また、針持ちが良く交換頻度が少ないため、数釣りの効率を高められる点も注目されています。

- 管理釣り場によっては人工餌の使用を禁止している場合がある

- 自然湖では環境保全の観点から残餌の回収が必須

- 柔らかい素材は低水温で硬化しやすいため保管方法に工夫が必要

使い方の基本

人工餌は小さく切り分けて針先を必ず出すのが鉄則です。針先が隠れるとフッキング率が落ちやすく、アタリを逃す原因になります。また、寄せ餌との併用でアピール力を補うのも効果的です。

おすすめアイテム

このセットは人工餌+集魚剤が一体になっていて、虫を使いたくない人にぴったりです。色が複数あり、水温や視認性に応じて選べます。

針持ちや使い切りやすさも考えられており、低温時でも硬くなりにくいため安心して使えます。口コミで「撒き餌としての拡散力がある」との声もあり、集魚力が欲しい場面で役立つアイテムです。

虫が苦手な女性や子供におすすめ

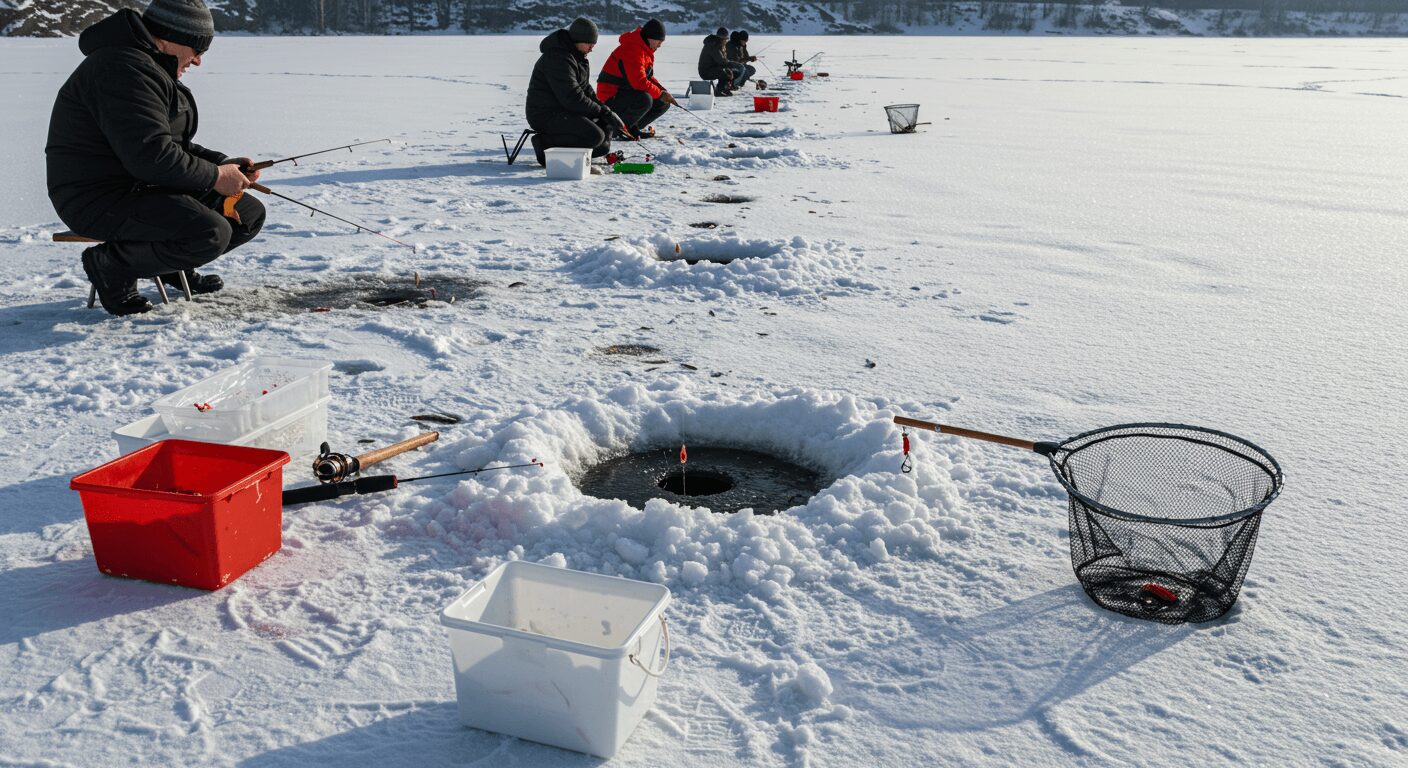

虫が苦手な人でも楽しめるのが、人工餌や餌なし釣法との組み合わせです。ワカサギ釣りは冬のファミリーアクティビティとして人気が高く、安全性や快適さを重視した方法が求められます。

安心して使える選択肢

人工餌は手が汚れにくく匂いも控えめで、女性や子供に向いた清潔な選択肢です。サビキ仕掛けや集魚効果のあるラメ入りワームと組み合わせれば、虫を触らずに釣果を狙えます。

便利な道具

ピンセットや小型ハサミを用意しておくと、直接餌に触れることなく簡単にセットできます。また、針外し(リリーサー)を持参すると針から魚を外す作業もスムーズで安全です。

- 人工餌+寄せ餌+餌箱を基本セットにする

- 道具は小分け収納で探しやすく整理する

- 手袋やウェットティッシュを併用して清潔に楽しむ

安全への配慮

子供が扱う場合は必ず大人が針の装着や取り外しをサポートすることが推奨されます。ワカサギ釣りは氷上や桟橋で行うことが多いため、滑りにくい靴やライフジャケットを着用して安全面にも配慮することが大切です。

ワカサギを寄せる寄せ餌の自作アイデア

寄せ餌は群れを足止めさせる重要な役割を持っています。市販品も豊富ですが、身近な材料を使って自作する方法も注目されています。工夫次第でコストを抑えつつ釣果を伸ばすことができます。

市販品の特徴

市販の寄せ餌には粉末状や練り状のタイプがあり、水中で微細な粒子や匂いを拡散させる仕組みになっています。公式サイトでは各製品の拡散時間や溶解度が公開されており、状況に合わせて選ぶことができます。

自作の工夫

自作ではパン粉やすり潰した煮干し、チーズ粉を混ぜて独自の寄せ餌を作る方法があります。

サシに匂いを移すやり方も有効で、匂いが水中に広がることでワカサギを集めやすくなります。特に低水温時は匂いの強い材料を選ぶと効果的です。

- 寄せ餌は仕掛けの最上段に付けると効果が出やすい

- 水温が高いと溶解が早まるため調整が必要

- 規則で禁止されている湖沼もあるため事前確認は必須

工夫のまとめ

寄せ餌は「匂い」「拡散性」「持続性」の3要素が鍵です。市販と自作を使い分けることで幅広い状況に対応できるため、初心者でも試す価値があります。

ワカサギがエサを食べる習性とは

ワカサギは小型魚であり、主にプランクトンや小さな昆虫、甲殻類の幼生などを食べています。そのため、エサのサイズや匂いが釣果を左右します。この習性を理解すると、虫以外の代用餌をより効果的に活用できます。

ワカサギの食性

ワカサギは光や水温に敏感で、群れで移動しながら効率的に餌を摂取します。

特に水温が低い冬季には活動量が減り、小型で匂いが広がりやすい餌を好む傾向があります。人工餌や代用食材を使う際も、これらの特徴を意識して小さめにカットし、匂いを活かすことが重要です。

サイズと匂いの関係

ワカサギは口が小さいため、餌は針先からはみ出さない程度のミリ単位サイズが理想です。また、匂いに敏感で、魚粉や発酵成分を含む餌に寄りやすいことが知られています。

匂い系の人工餌やチーズなどは、まさにこの性質を利用した代用餌といえます。

- 低活性時は餌を細かく刻み、頻繁に交換することで反応が出やすい

- 匂いを広げるため、寄せ餌と併用すると効果が倍増する

- ワカサギは水温変化に敏感で、エサへの反応も環境で変化する

行動パターンの理解

群れが通過するタイミングを逃さず、仕掛けを水中に留めておくことが重要です。特に日中の光量が強いときは底付近に集まる傾向があるため、棚取りを細かく調整して餌を食べるレンジに合わせる工夫が必要です。

ワカサギ釣りの餌で虫以外の選び方と工夫

- 餌なし釣法の特徴と適した状況

- 餌箱の準備と便利な使い方

- 手作りで楽しむ変わり種の代用餌

- ウジ虫との違いと使い分けポイント

- 最強とされる餌と釣れる順の目安

- まとめ ワカサギ釣りで餌に虫以外を選ぶコツ

餌なし釣法の特徴と適した状況

餌なし釣法は、サビキ仕掛けや金属片のフラッシャーを利用して魚の習性を刺激する方法です。虫を使いたくない人や、手返しの速さを重視したい状況に適しています。

餌なしのメリット

餌を付ける手間が省けるため、仕掛けを水中に長く留められるのが大きな強みです。

高活性時には群れが視覚的な刺激だけで反応するため、数釣りに向いています。また、清潔で管理が楽なため初心者や子供にも人気です。

- 手返しが速く効率的に数を狙える

- 仕掛けの準備が簡単で清潔に保てる

- 餌代を抑えられるためコスト面で有利

注意点

低活性時には効果が薄れやすく、寄せ餌や人工餌との組み合わせが必要になるケースもあります。特に寒波時や水温が著しく低い状況では、視覚的な刺激だけでは十分に寄せきれないこともあります。

餌箱の準備と便利な使い方

餌箱は餌を整理し効率的に交換するための必須アイテムです。虫以外の代用餌を使う場合も、清潔で取り出しやすい環境を整えることで釣果に直結します。

基本的な準備

餌箱はタッパーや専用ケースで小分けにして管理するのが基本です。人工餌やチーズなどは崩れやすいため、種類ごとに区分けしておくと現場で迷わず使えます。

便利な配置方法

釣り座では体温で凍結を防ぐために餌箱をポケット近くに置くと便利です。また、交換作業の際に新旧の餌を混ぜて自然な見た目を演出する方法もあります。

- 人工餌と食材系を同じ箱で管理せず別々に保管する

- ピンセットや小型ハサミをセットで収納する

- 凍結対策として保温性のあるケースを活用する

応用的な工夫

餌箱を色分けや仕切り板で分類することで、釣行中の判断をスムーズにできます。状況ごとにすぐ試せる餌を取り出せる環境づくりは、釣果アップにつながります。

手作りで楽しむ変わり種の代用餌

市販の餌だけでなく、家庭にある食材を工夫して代用餌にする方法も人気です。コストを抑えつつ、身近な材料を活用できるため、初心者でも手軽に挑戦できます。

よく使われる食材

カニカマやシラス干し、ホタテの切り身などは、匂いが強く水中で拡散しやすいため効果的といわれています。また、ハムやソーセージも薄くスライスして細かく切ると、針持ちが良く扱いやすいです。

- 冷蔵庫にある材料で手軽に準備できる

- 小さくカットして量を調整できる

- コストを抑えながら試行錯誤が楽しめる

工夫のコツ

匂いが強いほど集魚効果が高まりやすいため、調理済みよりも生の素材が好まれる傾向があります。また、餌が崩れやすい場合は、あらかじめ軽く乾燥させると針持ちが良くなります。

注意点

食材を使う場合でも釣り場の規則に従うことが大切です。水質や環境保護の観点から、一部の湖や管理釣り場では食品系の持ち込みを制限している場合があります。

ウジ虫との違いと使い分けポイント

ワカサギ釣りで伝統的に使われる餌といえばサシ(ウジ虫)です。清潔さや扱いやすさを重視する人工餌や代用餌とは性質が異なります。両者の違いを理解し、使い分けることが釣果アップにつながります。

サシの特徴

サシは生き餌であるため、動きと匂いでワカサギを強く引きつけます。特に活性が低い状況では強いアピール力を発揮しますが、保存が難しく扱いに抵抗を感じる人も少なくありません。

人工餌との違い

人工餌は保存性に優れ、手を汚さずに扱える点が魅力です。ただし、動きによる誘引力はサシに劣るため、群れの活性が高いときに効果的とされています。

- 低活性時:サシや赤虫など動く生餌が有効

- 中活性時:人工餌+寄せ餌で安定した釣果

- 高活性時:餌なしや代用餌でも十分に反応

環境と安全面

生餌は使用後の処理に注意が必要です。残った餌を自然に捨てると環境負荷になるため、必ず持ち帰ることが求められています。人工餌や代用食材はこの点で管理が楽であり、ファミリー釣行にも適しています。

最強とされる餌と釣れる順の目安

「最強の餌」は一概に断定できず、水温や魚の活性、時間帯によって変化します。そこで、釣り人の間で一般的に語られる釣れる順の目安を整理しておきましょう。

高活性時

群れが多く動きが活発なときは、餌なし仕掛けや人工餌が効率的です。短時間で数を狙うことができ、手返しの速さが釣果に直結します。

中活性時

活性がやや落ち着いているときは、寄せ餌と人工餌を組み合わせるのが有効です。視覚と嗅覚の両方に働きかけることでバランスよく反応を得られます。

低活性時

寒波や時間帯によって群れの動きが鈍ると、生き餌の強い匂いや動きが有効になります。サシや赤虫はこの条件で特に効果を発揮します。

| 魚の活性 | 効果的な餌 |

|---|---|

| 高活性 | 餌なし仕掛け、人工餌 |

| 中活性 | 寄せ餌+人工餌の組み合わせ |

| 低活性 | サシ、赤虫など生き餌 |

釣れる順の考え方

あくまで目安ですが、状況ごとに餌をローテーションして試すことが大切です。釣果が伸び悩むときは、餌の種類だけでなくサイズや交換頻度も見直すと改善が期待できます。

おすすめアイテム

活性が高めの時や餌を小さく見せたい時に、「ソフトタイプ」の紅雪が使いやすいです。

柔らかくてワカサギが咥えやすい素材で、適度に形を保ちつつ匂いも出やすいため、釣れる順の目安としておすすめできます。初心者でも扱いやすいというレビューが多いです。

ワカサギ釣りで餌に虫以外を選ぶコツまとめ

ここまで解説してきた内容を整理し、虫以外の代用餌を使う際に押さえておきたいポイントをリスト化しました。ワカサギ釣りを快適に楽しむための参考にしてください。

- 虫が苦手な人は人工餌と餌なし仕掛けを組み合わせる

- 市販のチーズやウインナーは小さく薄く切って使う

- ワームは針持ちが良く手返し重視の釣りに向いている

- 寄せ餌は仕掛けの最上段に付けて群れを足止めする

- 活性が高い時ほど餌なしや人工餌で効率を重視できる

- 活性が低下したら餌を小さく切って交換頻度を増やす

- 餌箱は種類ごとに分けて整理しやすく管理しておく

- 人工餌は公式の使い方を確認し色や形を使い分ける

- 食材を代用する場合は崩れやすいため短時間で交換する

- 最強の餌は状況によって変わるため常に試行錯誤が必要

- 寄せ餌を自作する際は現地の規則を必ず確認して守る

- 餌を付ける際は針先を必ず出し掛かりを良くする

- 群れが来たら仕掛けを水中に留め続け多点掛けを狙う

- 遊漁規則や施設ルールを事前に確認しトラブルを防ぐ

- ワカサギ釣り 餌 虫以外の工夫は準備と管理で成果が決まる

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

ほかにもおすすめの記事を紹介しているので、ぜひあわせてチェックしてみてくださいね!

👇👇👇