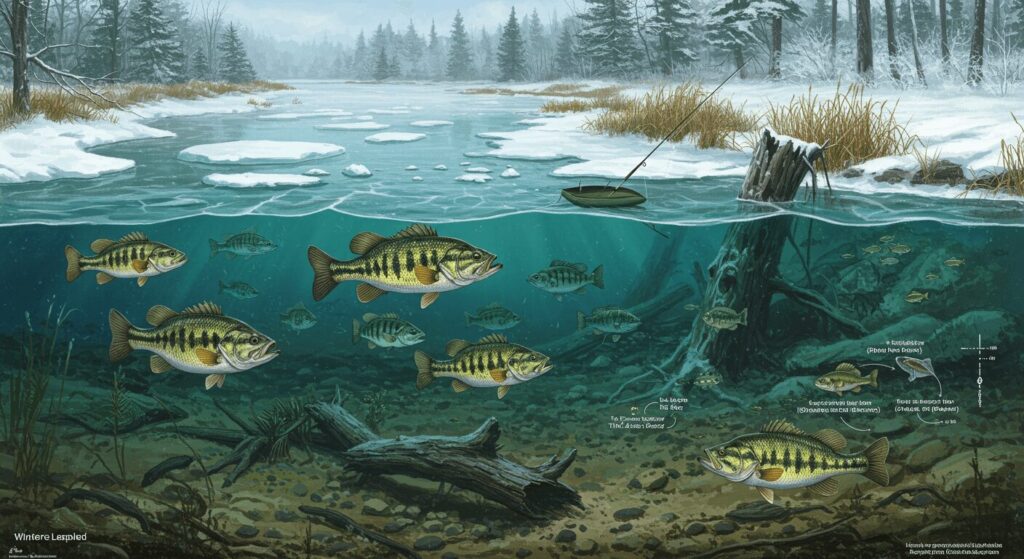

1月のバス釣りで結果を出したいのに、野池や琵琶湖、ダムのどこを狙えばよいか迷う方は少なくありません。

冬の強風が続く日や冷え込みが厳しい時期は、冬バスの探し方やシャローエリアを攻めるべきかの判断も難しくなります。

そこで本記事では、1月のバス釣りに最適なルアー選びを軸に、冬ワームや冬スピナーベイトの使いどころ、冬おすすめルアーの選び方、さらに冬メタルバイブの効果的な使い方とランキングの見極め方まで詳しく解説します。

釣れないと感じる理由を整理し、冬に釣れない原因への対策を明確にすることで、冬パターンの理解を深められます。

初心者でも再現しやすい冬のディープ攻略の基本、水温の読み方や時間帯ごとの狙い分け、冬リグの組み方と動かし方まで、実践で活かせる情報を一貫してまとめました。

- フィールド別の有効エリアと見極め方

- 1月に強いルアー選択と使い分け

- 冬に釣れない原因と対処の手順

- 水温と時間帯を味方にする実践運用

1月のバス釣りで押さえるべき基本

- 野池・琵琶湖・ダム別の攻略ポイント

- 冬の強風が与える影響と安全対策

- 冬バスの探し方とシャローエリアの活用

- 冬ワームと1月のバス釣りルアー選び

- 冬おすすめルアーとスピナーベイト活用法

- 冬メタルバイブの効果と人気ランキング

野池・琵琶湖・ダム別の攻略ポイント

小規模な野池、面積の大きい琵琶湖、急深で水位変動があるダムでは、同じ冬でも有効なアプローチが変わります。フィールド特性に応じた「熱のたまり方」「ベイトの寄り方」「流れの影響」を整理しておくと、ポイント選びとルアーローテーションの判断が速くなります。

野池(小規模止水域)

野池は体積が小さく水温変動が速いため、日射・風・降水の影響がダイレクトに表れます。熱容量の大きい構造物(石積み、ゴロタ、コンクリ護岸、残りウィード、排水周り)を軸に、午後の昇温タイミングで岸際0.5〜1.5mの線を丁寧に通すと効率的です。

数日スパンで寒波後に天候が安定した局面は、水温差0.5〜1.0℃でも接岸が起きやすく、シャローの回遊レーンを短時間で往復する個体を拾えます。

外来魚としてのブラックバスは低水温でも完全休止せず摂餌行動を取ることが知られており、季節進行と場の安定がかみ合えば野池でも十分釣果が見込めます(出典:環境省 生物多様性ポータル「オオクチバス概要」)。 (環境省)

琵琶湖(大規模自然湖)

大規模湖はエリア間で最低水温帯や季節進行がズレます。琵琶湖では北湖と南湖で水温・成層の特性が異なり、冬期は風向・風力で表層の水塊が移送され、ベイトの帯も動きます。

石積みやテトラ帯、ハードボトムのブレイク、風裏になりやすいワンド奥を「条件がそろう面」で結ぶ回遊が効果的です。

季節的な循環や水温の長期傾向は滋賀県のモニタリングで公開されており、面ごとの差や年ごとの差を俯瞰できます(出典:滋賀県 琵琶湖の水と環境)。 (国土交通省観光局)

ダム(貯水池)

ダムは水深構成が急峻で、最深部・立木・岬状地形・インレットの流入温度差がキーになります。

クリアなダムではサスペンド個体が増えるため、中層レンジ(3〜8m)を一定波動で長く見せられるルアー(シャッド、スイムジグ、ミドスト)も機能します。

また放流の強弱や水位変化で「魚が寄る壁(地形・流れ・濁りの境)」が日替わりで入れ替わるため、釣行前に国土交通省の川の防災情報で当日の水位・放流量を必ず確認し、狙い筋を絞り込みます。 (川の情報屋, 国土交通省)

下表は、冬の代表的フィールドで「どこから組み立てるか」を簡潔に比較したものです。

| フィールド | 最初に当てる面 | 温まりやすい要素 | 様子見の基準 | ルアーの起点 |

|---|---|---|---|---|

| 野池 | 日当たり良好な岸際0.5〜1.5m | 石積み・残りウィード・排水 | 小魚のスレ掛かりや跳ね | 高比重ワーム、スモールクランク |

| 琵琶湖 | 風裏ワンド奥とブレイクの両面 | ハードボトム・テトラ帯 | ベイト反応の継続時間 | タイトシャッド、スピナベ低速 |

| ダム | 岬先端〜ブレイク上・中層帯 | 立木・インレット差水 | 放流量と水位の変化 | ミドスト、メタル、ダウンショット |

フィールドが変わっても、ベイトの滞留(続く)か瞬発(入って出る)かを見分け、熱のたまり場と移動の導線を「面」で捉えることが、冬の最短ルートになります。

冬の強風が与える影響と安全対策

冬の強風は釣りの難易度を上げるだけでなく、酸素供給・濁り・流れを生み、活性の山谷を作ります。

風表は酸素量とベイトの寄りで短時間の高活性を生みやすい一方、波高が上がり過ぎるとルアーの姿勢が崩れて効率が低下します。風裏は操作精度を確保しやすく、タイトなレンジコントロールで口を使わせやすい局面が多くなります。

風の強さと釣りの影響

気象庁の注意報基準では、地域により強風注意報の基準が平均風速10〜15m/s程度に設定されています(最大風速の基準も併記)。

現場感としては、平均5〜7m/sで岸際の白波と濁り縁が形成され、8〜10m/sでキャスト姿勢維持やラインメンディングが難しくなります。

安全と効率の観点から、風速と作戦を次のように切り替えると無理がありません(出典:気象庁「注意報等の発表基準」)。 (気象庁)

| 平均風速の目安 | 現場の変化 | 有効な面・戦術 |

|---|---|---|

| 3〜5m/s | さざ波〜軽い白波、濁り縁形成 | 風表のブレイクにタイトシャッド、スピナベ低速 |

| 5〜7m/s | 白波とカレント、表層ドリフト強 | 風裏で精密展開、高比重ワームや小型クランク |

| 8m/s以上 | 波高・スプレー増、操作困難 | 無理をせず撤退判断。足場の低い磯・テトラは回避 |

安全対策(岸・ボート共通)

冬の落水は短時間で低体温へ進行します。海上保安庁は釣り時のライフジャケット着用を強く推奨し、公的試験で適合確認済みの型式承認品・性能鑑定適合品の着用を案内しています。

桜マーク等の表示を確認し、必ず装着してください(出典:海上保安庁 ウォーターセーフティガイド「ライフジャケット」)。 (海の安全情報)

装備は、防風防水のアウター、グリップの高いソール、指先と首元の保温、落水対策の携行笛・防水スマホ。ボートは風向と帰路を前提にドリフトを設計し、風下に流されながらの回収動作を簡略化します。

オカッパリは「風下へ歩く」ルート設計で体力の消耗を抑え、飛び移りが必要な高所のゴロタや護岸は避けます。冬季の転落事故は死亡リスクが高く、複数人での行動と通報手段の確保が強く推奨されています(出典:海上保安庁 広報・安全啓発資料)。 (海上保安庁, YouTube)

低体温症の一般的な医学的リスクについては、深部体温35℃以下で症状が出現し、重症化で意識障害に至ると説明されています。

屋外活動では濡れと風が体感温度を急低下させるため、濡れた衣類の放置を避け、保温・遮風を最優先に行動してください(出典:東京都医師会 救急相談Q&A)。 (公益社団法人 東京電気管理技術者協会)

冬バスの探し方とシャローエリアの活用

冬は「ディープの安定」と「シャローの瞬発」が同居します。まずディープやブレイクでストックの有無を確認し、日射や微風でわずかな昇温が起きるタイミングに、隣接する浅場へ差す個体へ焦点を切り替えます。

熱容量の大きいハードボトム、石、テトラ、護岸際は短時間で温まりやすく、ベイトも寄りやすいので、時合いが短い冬でも効率的に拾えます。

探し方の手順は次の通りです。

最初に「溜まり」を確認するため、ブレイク上と下を別物として横方向に当て、反応が乏しければ垂直にレンジを変えます。小魚のスレ掛かりやソナーでの群反応が得られたラインは、その日のフィーディングレーンになりやすく、往復導線で繰り返し通す価値があります。

日照後のシャロー差しは、冬でも朝夕の短いウインドウに集中しやすいため、時合いの前後は移動を減らし「待ちの精度」を上げるのが得策です。

湖沼・貯水池の水温は絶対値より「推移」が行動を左右します。

前日比で急落した直後はディープのハードボトムや立木にタイトに付きやすく、移動距離の短い食わせが奏功します。数日安定すれば中層の回遊とシャローの差しが増えるため、等速でレンジを長く見せられるルアーの比率を上げて組み立てます。

季節循環や水温の俯瞰には、自治体や研究機関が公表するモニタリング資料を利用すると、現場判断の精度が上がります(出典:滋賀県 琵琶湖の水と環境)。 (国土交通省観光局)

要するに、ディープで「いる場所」を確定し、差し道とフィーディングスポットを時間軸でつなぐと、短いチャンスを逃さずに積み上げられます。

冬ワームと1月のバス釣りルアー選び

1月のバス釣りは、水温低下に伴ってバスの代謝が下がり、捕食の効率化が優先される時期です。このため、ルアーは移動距離を抑えつつ、視覚や側線に訴えるアピールを短い距離で完結させるものが中心になります。

一方で、風や流れによる濁りが入った際は、瞬間的にスイッチを入れられるリアクション要素も重要です。

代表的な冬用ルアーと適用状況を整理すると、以下のようになります。

| 区分 | 想定レンジ・状況 | 強み | 基本の動かし方 |

|---|---|---|---|

| 高比重ワーム | シャロー〜1.5mのカバー周り | 移動距離を抑えつつ食わせやすい | フォール放置、ズル引き、微シェイク |

| クロー/ホグ | 岸際の石・テトラ・立木 | 点での誘いと姿勢変化 | リフト&ステイ、軽いシェイク |

| シャッドテール | 1.5〜3mのブレイク沿い | レンジキープが容易 | スロー一定巻き、止めて落とす |

| 小型クランク | 石積みやハードボトム | 接触によるトリガー発動 | ボトムノックのスロー巻き |

| メタルバイブ | ディープ〜ブレイク下 | 広範囲サーチが可能 | リフト&フォールの等間隔 |

水温が5〜8℃程度の低水温期では、ルアーの移動距離を従来の半分以下に抑え、ステイ時間を長く取ることが効果的です。

特に高比重ワームやクロー系は、フォール直後や着底後に最低でも5〜10秒静止させることで、低活性時でも口を使わせやすくなります。

また、シャッドテールやスモールクランクは弱い波動でレンジを長くキープでき、見切られにくさに貢献します。

こうしたスロー系をベースにしつつ、風や流れが当たる面ではメタルバイブで短時間サーチし、効率的に魚のいるレンジを特定します。気象庁や自治体が提供するリアルタイム水温データを参考にすれば、その日の最適ルアー選択に直結します(出典:国土交通省「川の防災情報」)。

おすすめアイテム

冬のディープ攻略やステイ重視のワーム展開に重要なのは、感度と耐摩耗性、そして視認性の低さです。

ダイワ バス-X フロロなら、低伸度・高感度の特性でルアーの微妙な動きやバイトを逃さず伝えつつ、岩や立木などのストラクチャーに強い耐性を備えています。

冬の低活性下でも、フォールやスローリトリーブ時の感覚をダイレクトに伝えつつ、安心してタフな状況にも対応できる信頼のラインです。

冬おすすめルアーとスピナーベイト活用法

冬の定番ルアーは、弱波動クランク、タイトアクションシャッド、メタルバイブ、高比重ワームの4種類が主軸です。これらは低水温下での動きの安定性と、限られた時合いでの効率的なアピール力に優れています。

スピナーベイトは一見すると冬向きでない印象を持たれがちですが、水押しを抑えたコンパクトモデルやタンデムウィロー型は、低速域でも姿勢を崩さず、冬特有の濁りや弱いカレントにも強く対応できます。

特に風が作るブレイク上の流れに対して、ブレードのフラッシングと微波動で中層を通すと、リアクションと食わせの中間的効果を生みます。

ライン選択はフロロカーボン12〜14lbを基準とし、強風や波でルアーが弾かれる状況では一段太く(16lb前後)して安定性を優先します。

スピナーベイトの重さは3/8oz前後が汎用性が高く、より深いレンジを狙う場合は1/2ozを使用して沈下速度を調整します。

湖沼や河川でのスピナーベイト有効性は、カレントや濁りの状況に依存するため、事前に流量や風向を確認することが重要です(出典:国土交通省「川の防災情報」)。

冬メタルバイブの効果と人気ランキング

メタルバイブは冬の低活性期でも強い波動を短距離で発生させられるため、ディープやブレイク下でのサーチ効率が非常に高いルアーです。リフト幅は30〜60cmを基準に、フォールはテンションを抜いてスパイラル落下させると、バイトゾーンを長く保てます。

人気ランキングは販売数や話題性に左右されるため、単純な順位だけでなく、以下の性能指標で評価することが重要です。

- 立ち上がりの速さと初速振動の安定性

- フォール姿勢の再現性(スパイラルかストレートか)

- フック位置と根掛かり回避性のバランス

- 重さ別のレンジ対応(7g、10g、14gなど)

フィールドごとに求められるスペックは異なるため、湖沼では軽量モデルでの繊細なリフト&フォール、深いダムでは重めモデルでのボトムサーチといった使い分けが有効です。

各メーカーの製品仕様やアクション動画は公式サイトで確認可能であり、これらの一次情報を参考にすれば、自分のフィールドに最適なモデル選定が可能になります。

1月のバス釣りで釣果を伸ばす方法

- 冬に釣れない時の原因と改善方法

- 冬パターンを理解した効率的な攻め方

- 初心者でもできる冬のディープ攻略法

- 水温と時間帯で変わるバスの動き

- 冬リグの選び方と効果的な動かし方

- まとめ|1月のバス釣りで結果を出すポイント

冬に釣れない時の原因と改善方法

冬のバス釣りで釣れないと感じる要因は、主にレンジの把握不足、ルアー移動距離の過多、そして時合い外での無駄打ちが挙げられます。

低水温期はバスの行動範囲が著しく狭まり、同じ場所で留まる時間が長くなるため、わずかなレンジの違いでも釣果に大きな差が出ます。

改善の第一歩として、フィールドの地形と水深の正確な把握が不可欠です。

等深線図や魚探のデータをもとに、ブレイクの上と下を明確に分けて攻めることが効率化につながります。例えばブレイク上では食わせ系のワームでじっくり誘い、ブレイク下ではメタルバイブで広範囲を素早くサーチするなど、レンジ別に戦略を切り替えます。

また、ルアーの移動距離を従来の半分以下に抑え、静止時間を倍に延ばすことで、低活性のバスにも口を使わせやすくなります。

特にフォール直後や着底後に5〜10秒程度の間を置くことが効果的です。さらに、朝夕の時合いは短時間で集中する傾向があるため、そのタイミングはシャロー狙い、日中はディープのストックスポット狙いに徹することで、釣行時間を最大限に活かせます。

冬パターンを理解した効率的な攻め方

冬のバスは、水温の安定性と小さな変化の両方に反応します。

安定性の面では、深場や風裏、温排水や湧水、残りウィードといった温度が変動しにくいポイントが狙い目です。これらはバスが長時間滞在する傾向があり、複数回のアプローチでも反応が得られやすくなります。

一方、小さな変化は短時間の時合いを生みます。

例えば日照による水温のわずかな上昇、風向の変化、雲の切れ間から差し込む光などは、バスが一時的に捕食モードに入る引き金となります。

この変化を逃さないためには、常に周囲の環境を観察し、状況変化に合わせてレンジやルアーを即座に切り替える判断力が必要です。

効率化のためには、ポイント移動やルアーチェンジの順序をあらかじめ決めておくことが有効です。

朝夕はシャロー、日中はブレイク上、反応が落ちればブレイク下、その後は別のベイトラインへと段階的に移行することで、場当たり的な釣りを防ぎます。

このように可変要素を一つに絞った検証を行うことで、短時間でその日の当たりパターンを見つけやすくなります。

初心者でもできる冬のディープ攻略法

ディープ攻略は難易度が高いと思われがちですが、手順を固定化すれば初心者でも安定した釣果を狙えます。

まず、フィールドの等深線図や目視で確認できる岬・ワンド形状からファーストブレイク(最初の落ち込み)とセカンドブレイク(二段目の落ち込み)を特定します。これらは冬のバスが集まりやすい地形変化です。

狙い方としては、メタルバイブやスプーンを使ったリフト&フォールから始めます。

等間隔でアクションを刻み、ボトムタッチ直後の立ち上がりで反応があるかを確認します。反応がない場合は、ダウンショットや重めのネコリグに変更し、フォール速度を抑えて長めのステイを意識します。

特に低水温期は、ラインスラックを利用してワームを自然に倒れ込ませることで、吸い込みバイトを誘発できます。

ロッドはミディアムライト〜ミディアムアクションが扱いやすく、ラインは感度と操作性を両立できるフロロカーボン4〜6lbが目安です。

こうした基本手順を繰り返すことで、ディープでも初心者が安定してバスを掛けるチャンスを作れます。

水温と時間帯で変わるバスの動き

冬のバスは水温の推移に敏感で、安定期と変動期で行動が大きく変わります。

前日比で急激に水温が低下した直後は、バスはエネルギー消費を抑えるためディープのハードボトムや立木周辺にタイトに付く傾向があり、食わせ系のスローな釣りが有効です。

逆に数日間水温が安定している場合は、中層での回遊や捕食行動が増え、シャッドやスイムジグなど一定速度でレンジをキープできるルアーが効果を発揮します。

時間帯別の傾向としては、夜間から明け方にかけてフィーディングした個体が、その延長で早朝に一時的にシャローへ寄るケースがあります。この時間はルアーの移動距離を抑えたアプローチが効果的です。

日中は太陽光で暖まったエリアにベイトが集まりやすく、夕方には再びシャローに差す第二の時合いが発生します。

このように、水温と時間帯を組み合わせて考えることで、狙うべきレンジとルアーの選択が明確になります

例えば、朝夕はシャローをミノーや軽量ワームで、日中はブレイクや中層をシャッドやメタルバイブで攻めるなど、役割分担をはっきりさせることが釣果につながります。

冬リグの選び方と効果的な動かし方

冬のバス釣りでは、リグの姿勢の安定性と移動距離のコントロールが極めて重要です。低水温下ではバスの捕食速度が落ちるため、長く見せることができるリグが有効になります。

ダウンショットはディープの点攻めに最適で、軽めのシンカーを使うことでワームが自然に揺らぎ、静止中にも食わせの間を演出できます。

ネコリグは重心が下がるため、倒れ込みの瞬間を長く見せられ、ハードボトム攻略に向いています。

テキサスリグはカバー撃ちに強く、クロー系ワームと組み合わせることで「落ちる→止まる→揺れる」という三段階の誘いを表現できます。ジグヘッドは中層のサスペンドバスに有効で、ミドストの細かい震えでリアクションバイトを誘います。

以下は代表的な冬リグと操作の要点です。

| リグ | 向く状況 | 操作の要点 |

|---|---|---|

| ダウンショット | ディープの点攻め | 張らず緩めずでステイ時間を長く取る |

| ネコリグ | ハードボトム | 小刻みシェイク後の倒れ込みで食わせる |

| テキサス | カバー撃ち | フリーフォールと2〜3回の小刻み誘い |

| ジグヘッド | 中層サスペンド | ミドストでラインスラックを震わせる |

動かし方の基本は「止める勇気」を持つことです。特にフォール直後や着底直後に5〜10秒間何もせず待つことで、警戒心の強い冬バスにも口を使わせやすくなります。

おすすめアイテム

冬のディープ攻略において、着底位置やフォールの制御が鍵になります。

TAKAMIYAファルケン Rダウンショットシンカー(1/16oz)は、滑らかなフォール姿勢と安定した着底を実現し、ワームが自然に倒れ込む“ステイの間”を演出します。

5~10秒の静止を活かしやすく、冬の低活性バイトを誘いやすい設計です。タフな状況下でも信頼して使える定番選択肢です。

まとめ|1月のバス釣りで結果を出すポイント

- 野池では日照や地形変化で水温が上がる岸際を狙う

- 琵琶湖ではベイトの接岸と風向きを意識して回遊ルートを選定する

- ダムでは水位や流量変化を把握し立木やインレットを攻略する

- 冬の強風は釣果に影響するため風表と風裏の使い分けが重要

- 安全対策として防風防水装備とライフジャケットを必ず着用する

- 冬バスはディープとシャローの両方にチャンスがある

- シャロー狙いは時合いとベイト気配を重視する

- 1月は高比重ワームやクランクなど状況別ルアーを使い分ける

- 冬のおすすめルアーは弱波動系とリアクション系の両方を揃える

- メタルバイブはリフト&フォールで広範囲を効率的に探る

- 釣れない時はレンジ調整とルアー移動距離の短縮で改善を図る

- 冬パターンは安定ポイントと小変化ポイントを使い分ける

- ディープ攻略はブレイクを特定し複数リグで攻める

- 水温と時間帯の相関を理解して攻め方を変える

- 冬リグは姿勢安定と止める間を意識して動かす

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

ほかにもおすすめの記事を紹介しているので、ぜひあわせてチェックしてみてくださいね!

👇👇👇